中國科學(xué)院南海海洋研究所研究員劉建國研究團(tuán)隊在孟加拉扇區(qū)沉積物運輸研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊利用在孟加拉扇區(qū)獲取的沉積巖芯,通過沉積物年代測試、粒度測試、粘土礦物組合測試、鍶釹同位素測試等多代理方法,重建了過去16000年以來的沉積物運輸過程,并揭示了活躍通道在喜馬拉雅河流向深海沉積過程中的關(guān)鍵作用。該研究成果已發(fā)表在Quaternary Science Reviews期刊上,論文作者包括中國科學(xué)院南海海洋研究所博士生Md Hafijur Rahaman Khan(中文名蘇曼)、研究員劉建國、助理研究員黃云、研究員陳忠、博士生Ananna Rahman。

孟加拉扇區(qū)作為全球最大的海底扇區(qū)之一,其沉積物運輸過程對于理解區(qū)域氣候和構(gòu)造歷史具有重要意義。研究團(tuán)隊通過分析沉積巖芯,使用端元分析(EMA)方法估計不同粒度端元的變化,結(jié)合粘土礦物分析及Sr-Nd同位素分析,確認(rèn)了沉積物主要來源于恒河-布拉馬普特拉(G-B)系統(tǒng)。

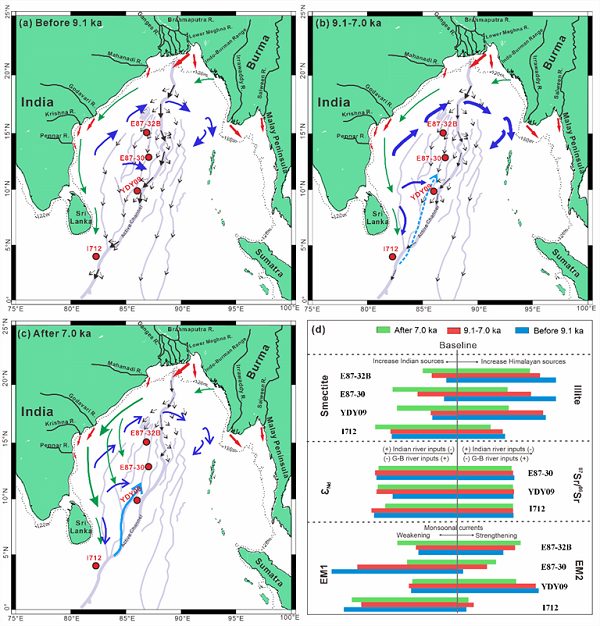

研究發(fā)現(xiàn),在距今約9100年前,活躍的河道系統(tǒng)在將沉積物從河流輸送到深海方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,顯著地塑造了孟加拉扇的結(jié)構(gòu)。然而,自9100年以來,活動峽谷的影響開始減弱,海平面的迅速上升降低了其向深海輸送沉積物的能力。到距今7000年時,它們的作用完全消失,泥沙分散主要受季風(fēng)水流控制,季風(fēng)洋流成為孟加拉扇系統(tǒng)內(nèi)泥沙輸運的主導(dǎo)力量。

該研究還揭示了沉積物沉積模式如何隨著季風(fēng)變化和構(gòu)造活動的變化而變化,展現(xiàn)了孟加拉地區(qū)氣候變化、沉積動力學(xué)和地質(zhì)演化相互關(guān)聯(lián)的過程。

了解恒河-雅魯藏布江水系的歷史演變,可以為未來氣候場景及其對沿海和海洋系統(tǒng)的潛在影響提供重要參考。隨著海平面繼續(xù)上升和季風(fēng)模式的轉(zhuǎn)變,孟加拉扇可能會經(jīng)歷重大變化,進(jìn)而影響該地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)、漁業(yè)和人口。研究為我們提供了一個關(guān)于孟加拉扇區(qū)沉積物運輸和沉積模式的全新視角。

研究工作得到國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院南海海洋研究所專項基金、以及國家自然科學(xué)基金委共享航次的支持。

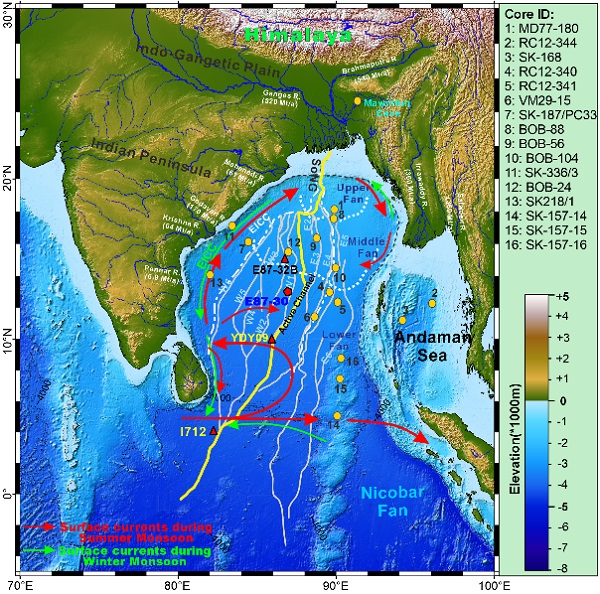

圖1孟加拉灣的地理環(huán)境和水文

圖2 沉積物隨時間的擴(kuò)散模式

相關(guān)論文信息:Khan,M.H.R.,Liu,J.*,Huang,Y.*,Chen,Z.,Rahman,A.,2024. The role of active channels in sediment transport to the Bengal Fan and their implications for climate and sediment source changes since 16 ka. Quaternary Science Reviews 345,109024.

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2024.109024

附件下載: