近年來,新聞媒體頻繁報道野豬對農作物造成的損害,這可能與我國大量種植的人工林有關。即這些人工林為野生動物提供了廣闊的棲息地,使得野豬等動物數量增多。然而,人工林的物種多樣性和結構相對單一,無法支撐更多野生動物,尤其是像野豬、老虎這樣的頂級捕食者的生存需求。此外,人工林中的傳粉和種子傳播動物種類也不如原始林豐富,這限制了人工林向近自然林的快速演變。

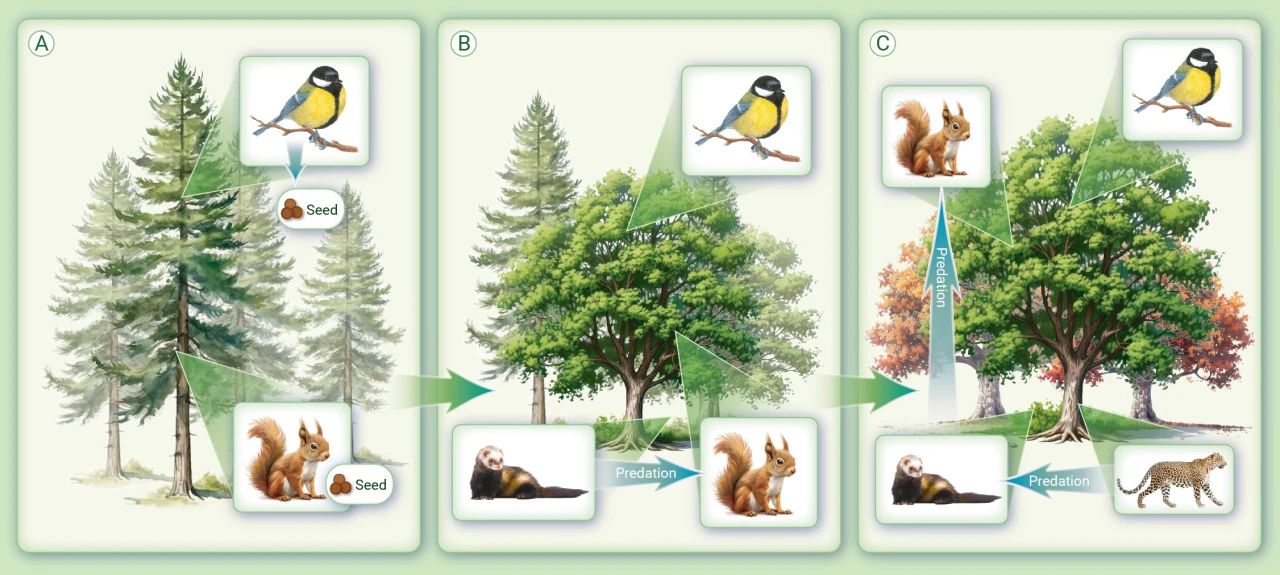

圖1. 再野化過程中,人工林的植物和動物多樣性逐漸增加

截止2022年底,中國森林面積約2.2億公頃,其中人工林面積超8千萬公頃,森林覆蓋率23.0%。通過20年持續大規模人工造林,中國已成為全世界人工造林最多的國家,為全球貢獻了約四分之一的新增綠化面積。中國從1995年起按照森林的用途和生產經營目的劃定公益林和商品林,實施分類經營和分類管理,目前全國已擁有1.23億公項生態公益林,人工林占21.43%。

中國的人工林在維護生態安全方面起到了重要作用,但也存在如下問題:種類和結構單一,以中幼齡為主;林下缺乏中間灌木層和地表植被;大量使用外來種;不如天然林結構復雜和功能穩定;較少使用珍稀瀕危植物。中國計劃到2035年實現GDP規模或人均收入水平在2020年的基礎上翻一番。考慮到社會、經濟和生態的協調發展,中國的生態系統服務功能也要加強。由于天然林提升空間不如人工林大,因此,可以考慮通過自然生長加人工干預的再野化方式,促進人工林向近自然林演替,以提供更多的生態系統服務功能。

中國科學院華南植物園任海研究員等科研人員建議對中國劃為生態公益林的人工林改造時,可以向生態、經濟、社會多種功能效益最大化轉變,不斷提升生態系統多樣性、穩定性、持續性。可以調整林冠層種類、林下種類,將外來種更換成鄉土種等,再通過種子傳播、多層化、多樣化實現再野化。在人工林改造為近天然的生態公益林的過程中,要從以植被恢復為主,轉向注意動物群落的恢復,恢復森林生態系統的營養級,最好是能恢復森林群落中的頂級動物(圖1)。在山水林田湖草沙治理過程中,應該利用系統的觀點,將工作重點從生態系統尺度轉向景觀尺度的恢復,注重生態系統間的流通性,恢復生態連通性。探討基于自然的恢復,提升生物多樣性保護和恢復水平,增加人工林減緩氣候變化的韌性。在此過程中,要加強科技創新工作,包括鄉土植物、高價值植物的研究;要綜合考慮動物的就地保護、遷地保護、回歸等整體保護;要參考食物鏈的結構恢復森林中的動物營養級,加大動物生態人才的培養,通過空間規劃實現景觀尺度的生態廊道的恢復。

改造中國的人工林,恢復多樣化的群落和頂級動物物種有助于實現《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》中對30%退化生態系統進行高質量恢復的目標。鑒于中國擁有各種類型氣候下的大量人工林,在中國開展人工林再野化行動對全球也有重要參考價值。我們相信人工林的再野化將促進人類與自然的和諧共處,增添全球生態系統福祉。

相關研究建議已于近期發表在知名綜合性科技期刊The Innovation?Life上。中國科學院華南植物園任海研究員為文章作者。文章鏈接:10.59717/j.xinn-life.2024.100113

附件下載: