桉樹(Eucalyptus)因其快速生長和顯著的經濟效益,在熱帶和亞熱帶地區被廣泛種植。然而,單一種植的桉樹純林種植通常會引發生物多樣性喪失、土壤養分流失以及生態系統服務功能的下降。將桉樹與鄉土樹種混交被認為是一種潛在的解決方案,然而現有研究主要集中于短期(≤7年)的桉樹人工林,并且多局限于1-2種鄉土樹種。長期來看,桉樹人工林多營養級之間復雜的相互作用以及不同植被層多維生物多樣性和生態系統服務之間的關系仍缺乏系統研究,適宜的桉-鄉混交比例尚不清楚。

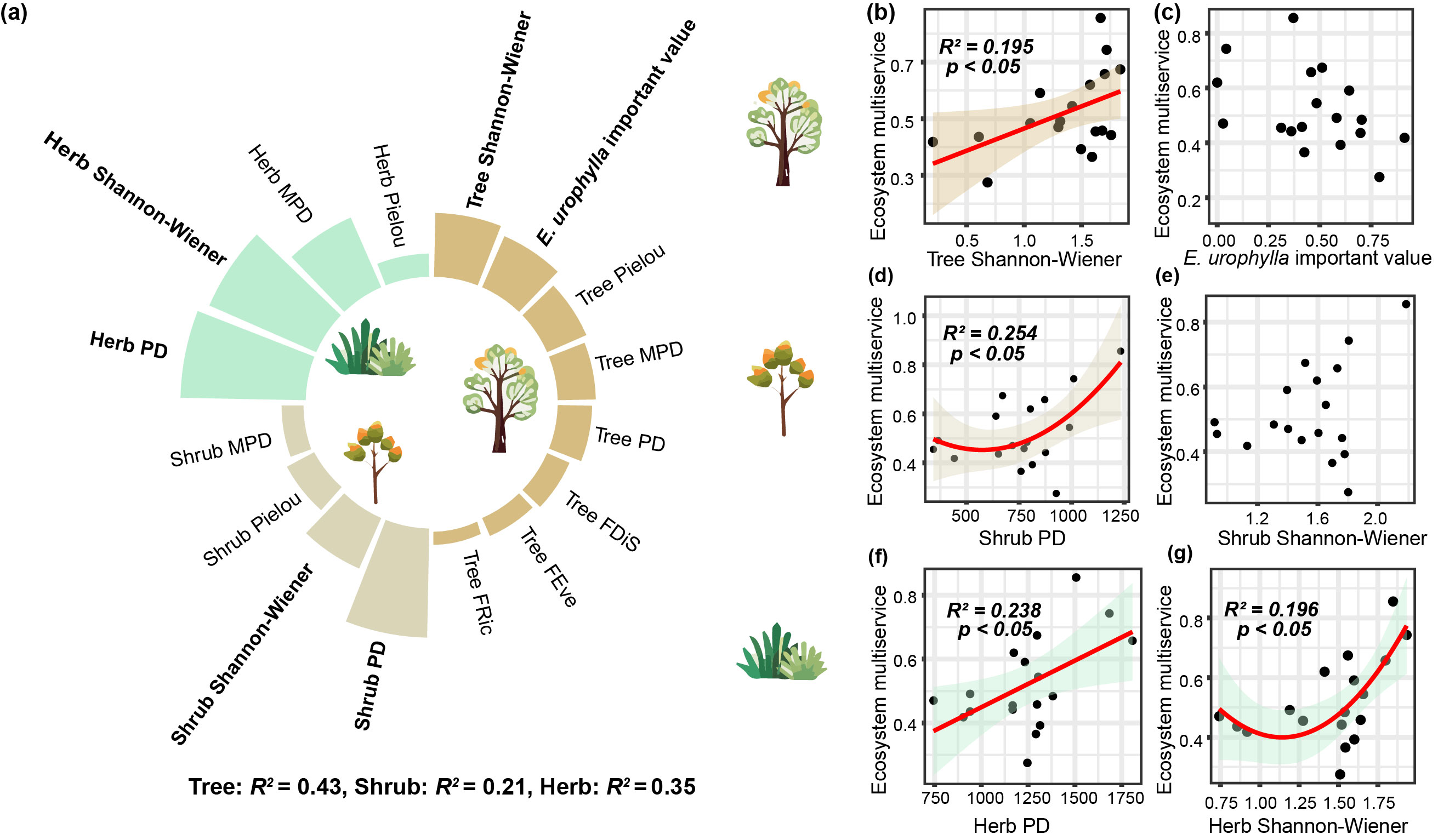

為解決上述科學問題,中國科學院華南植物園恢復生態學團隊依托廣東鶴山森林生態系統國家野外科學觀測研究站共和“植被恢復生物多樣性梯度”大型野外控制實驗平臺,量化了4個不同條帶混交比例(2:8,3:7,4:6,5:5)的桉-鄉混交林的多營養結構與生態熱力學健康,以及不同植被層多維多樣性(分類,功能和譜系)和生態系統多服務性的長期動態。研究發現:(1)長期(13-15a)和短期(1a)桉樹人工林群落在不同植物層的多維多樣性上存在顯著差異(2)桉樹與高多樣性鄉土樹種間作對多營養生物多樣性保護、生物熱力學健康發展和土壤肥力保持具有長期的積極作用(3)當鄉土樹種比例≥20%時,喬木層的多維生物多樣性顯著提升;≥30%時,桉樹和起始鄉土樹種的長期存活率及自然遷入率顯著提高;進一步增加至50%時,不僅提供了最高水平的生態系統服務,還顯著增強了服務間的協同關系(4)人為調控的喬木層初始混交比例和灌木和草本層的自然恢復雙向奔赴,共同促進了桉-鄉混交林生物多樣性、生態系統健康與生態系統服務的長期恢復。

這些發現為全球熱帶和亞熱帶地區大面積分布的桉樹人工林改造和長效管理提供了新的依據。相關成果在Journal of Cleaner Production(《清潔生產雜志》)(中科院1區Top,IF2023?= 9.8)和Journal of Applied Ecology(《應用生態學雜志》)(中科院1區Top,IF2023?= 5.0)發表。中國科學院華南植物園博士生張磊和已畢業碩士生汪雁佳(現中山大學在讀博士)為第一作者,任海研究員和陸宏芳研究員為共同通訊作者。研究工作得到了國家自然科學基金項目、青促會項目和廣東省重點研發項目的資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144288

https://doi.org/10.1111/1365-2664.14558

圖1. 6種人工林地上、地下生物多樣性、生物熱力學健康和土壤肥力的結構方程模型

圖2. 生態系統多服務性與不同植物層多維多樣性指數的關系

附件下載: