中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)浮游生物生態學研究團隊在季風對南海浮游生物生態學影響研究領域取得重要進展,從浮游植物和浮游動物兩個方面量化闡明了浮游生物群落對季風變化的響應規律。相關研究成果分別以“Monsoon‐Driven Phytoplankton Community Succession in the Southern South China Sea”和“Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea”為題,近日發表于地學領域研究權威期刊Journal of Geophysical Research: Oceans。中國科學院南海海洋研究所2022級博士研究生郭笳和柳原各自為兩篇文章的第一作者。

季風是南海環流的主要驅動力之一,全球變暖導致大部分海域的海洋環流加快,海洋環流的輸運改變了浮游生物的種類組成、分布、生物量和轉換效率,從而導致浮游生物群落重組和影響海洋生態系統的服務功能。

浮游生物作為海洋生態系統的基石,在海洋生物地球化學循環和能量傳遞中利用中發揮著重要作用。因其個體小、代謝快,隨波逐流地生活,浮游生物的群落結構可對海洋動力環境變化快速做出響應。南海地處東亞季風區,是研究浮游生物對季風以及全球氣候變化效應的理想區域。然而,目前關于南海浮游生物的研究多集中于特定季風時期,且主要依賴遙感和色素數據,對其群落演替和響應機制的深入探討相對不足。

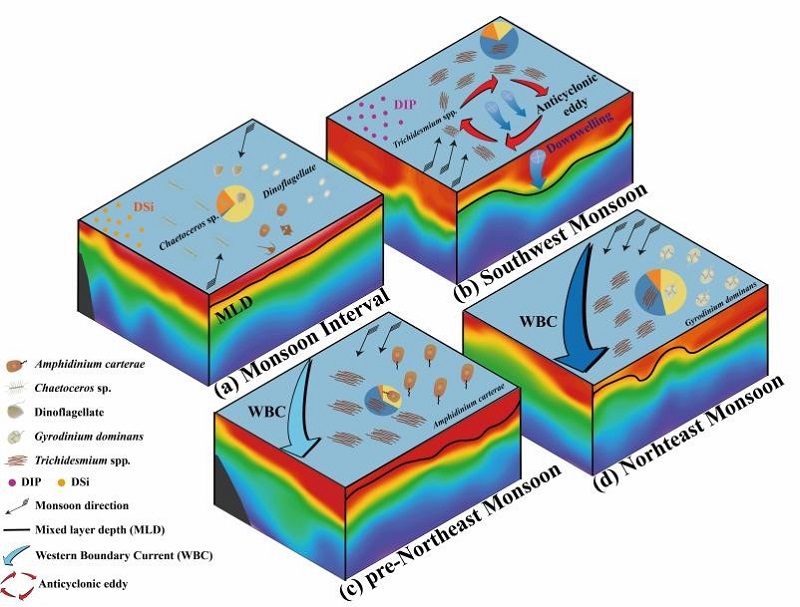

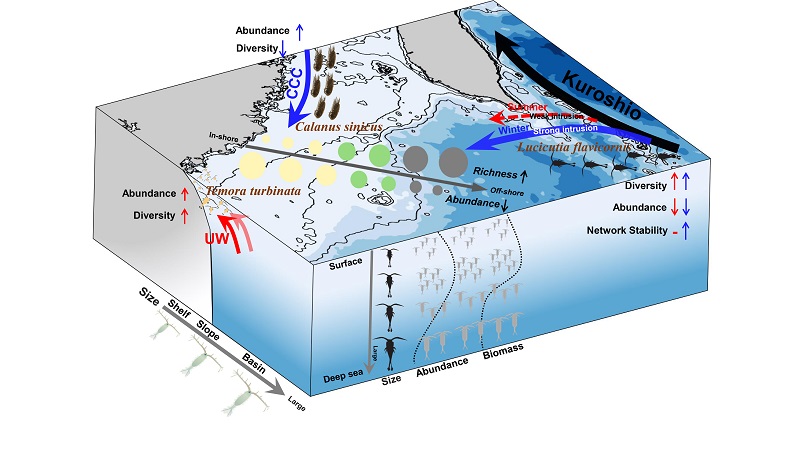

研究以浮游生物群落對象,發現不同季風時期浮游生物群落存在顯著差異,浮游生物群落網絡穩定性在東北季風期高于西南季風期;季風轉換期較高的環境異質性導致浮游植物群落表現出較高的多樣性,固氮藍藻束毛藻(Trichodesmium)在反氣旋渦邊緣維持高豐度;錐型寬水蚤(Temora turbinata)、黃角光水蚤(Lucicutia flavicornis)和中華哲水蚤(Calanus sinicus)可作為南海東北部沿岸上升流、夏季黑潮入侵和冬季中國沿岸的有效指示物種。研究結果明確了不同季風時期浮游生物的空間分布特征及其關鍵調控因子,診斷出群落演替的優勢種,并量化了關鍵種其對海流變化的指示作用,從而揭示浮游生物群落對季風驅動的海洋動力過程的響應機制。

該研究為在氣候變化下背景下理解海洋浮游生物分布格局及其對全球氣候變化的適應提供了重要依據,為監測海洋生態系統對氣候變化的適應能力提供新策略。

本研究得到該研究由國家自然科學基金項目、中國科學院戰略性先導科技專項(A類)A類和國家自然科學基金委共享航次計劃等共同資助完成。

論文信息:Guo,J.,Liu,J.*,Jing,Z.,Zhou,L.,Ke,Z.,Long,A.,Wang,J.,Ding,X,Tan,Y.*. (2025). Monsoon‐driven phytoplankton community succession in the southern south China sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130,e2024JC021698.

Liu,Y.,Ren,Y.,Li,K.*,Tan,Y.,Liu,H.,Ke,Z.,Liu,J.,Li,G.,? Liang,J. (2025). Effects of Monsoon‐Driven Currents on Copepods in the Northeastern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans,130(1),e2024JC021944.

文章鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JC021698

??????????https://doi.org/10.1029/2024JC021944

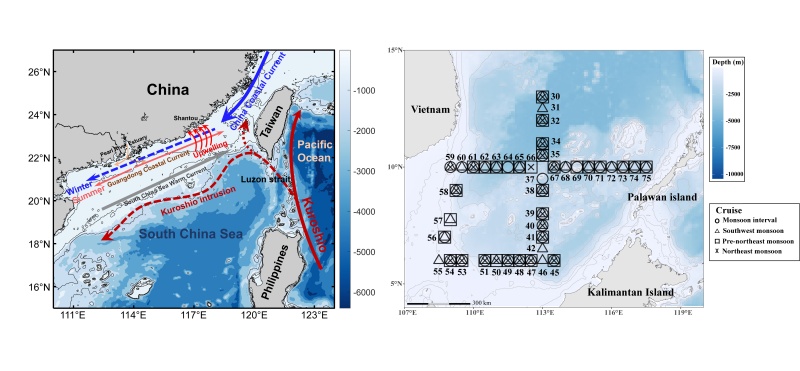

圖1 研究海域及調查站位

圖2 不同季風時期浮游植物對海洋環境變化的響應模式

圖3 浮游動物對不同季風驅動海流變化的響應模式

附件下載: